すっかり月日が流れてしましました。

去る、2月15日「在宅における安全な経口摂取について学ぶ~美味しいね、その言葉と笑顔をお家の中に届ける~」の研修会のご報告です。

今回講師として、言語聴覚士、管理栄養士に加え看護の分野では、摂食・嚥下障害認定看護師 新宿区高田馬場にある「七福訪問看護ステーション」の所長青木千津子さんに来ていただきました。開業前に共に学んだ研修の同期で、いつも「食べることは生きること」について相談し、考え、アドバイスをいただいている、頼もしい看護師です。

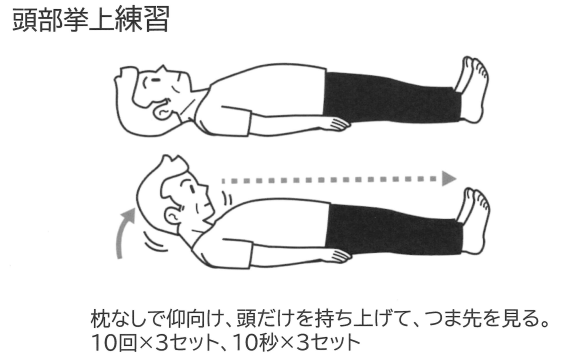

言語聴覚士さんには、嚥下のプロセス、嚥下機能を保つ簡単に出来るリハビリ等、管理栄養士さんには在宅での栄養指導の関りや、栄養補助食品の工夫等、どちらも知って得するお話をたくさんしていただきました。誰もが毎日行っている「食べる」を、多職種で深く深く噛みしめましたよ。

体験では、ベッド上でお食事をするときの体位について体験していただきました。「ちそうごはん」さんから、歯がなくても食べられるお食事のサンプルを提供いただき、試食しました。美味しい。綺麗!

https://www.chisou.ne.jp/

看護の分野では、Jonsenの臨床倫理4分割法を用いて摂食嚥下障害を考えることにしました。誤嚥のリスクが高まり「食べられなくなる時」について倫理面からみなさんに考えていただく時間を取りました。ACPにもつながることですね。 本人にとって最善の利益は何であろうか?という価値・尊厳と医学的見地との対立、時には本人と家族の希望の対立など、さまざまな立場で起きる倫理的なジレンマは、摂食嚥下障害の場面でも良くあることです。そして「検証」し、また「悩む」それが本人や家族、チームにとって必要なことであり誰もが納得する方向を導き出すことに繋がる、 多職種でワークでは、そんな気づきや学びが多くありました。

食べることは、生きること。と表すように、命を繋ぎ、満足し、安心に繋がる等本当にたくさんの意味を持ちます。

お家で過ごす時、たくさんの職種、人が関わっている(支えてくれる)・・・と、知っていただけると嬉しいです。